|

|

PDF →

|

|||||||||

|

||||||||||

|

Susana Biro

|

||||||||||

|

Aunque podría parecer que está de más hablar de la

importancia del modo en que se presenta la información, generalmente la apariencia forma una buena parte de nuestra recepción de un mensaje. Cuando se trata de un texto que está dentro de nuestra área de conocimiento, seguramente ignoramos todo el betún con el cual se decora para hacerlo más atractivo. Pero en el resto de los casos es bastante más difícil desbrozar la maraña que se nos presenta, para quedarnos con los puntos centrales y una versión objetiva del tema.

El caso de la discusión del maíz transgénico en México nos da una excelente oportunidad para mirar con cuidado las maneras en que se está comunicando un tema controvertido de ciencia que involucra a una parte importante de la sociedad. En esta discusión no sólo vemos —como es de esperarse— a los productores y potenciales consumidores de las semillas genéticamente modificadas. También entran asociaciones de científicos, grupos ecologistas y asociaciones civiles. Incluso los medios de comunicación juegan un papel importante al seleccionar o enfatizar cierta información por encima de otra.

En este breve texto les propongo hacer una revisión de los actores en la discusión del maíz transgénico en nuestro país y los mensajes que éstos han plasmado en la red de redes. He seleccionado una página para cada uno de los actores que identifico, esperando que sea representativa. No voy a decir nada de cada una, sino que las voy a dejar hablar por sí mismas. De modo que pueden ver lo que sigue como un menú de degustación, en el que sugiero el orden y algunos criterios para la apreciación, pero cada quién hará su camino. Probablemente Monsanto sea un buen punto de partida. Esta compañía transnacional de biotecnología que quisiera vender ampliamente sus productos en México tiene una página especialmente para nosotros (www.monsanto.com.mx). Uno de sus opositores más evidentes es la asociación ecologista Greenpeace, que —entre otras cosas— está en contra del uso de organismos genéticamente modificados y que tiene una delegación en nuestro país (www.greenpeace.org/mexico). En representación del gobierno y de los intereses de los campesinos pueden acudir al sitio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa.gob.mx).

Para conocer la opinión y las recomendaciones de los científicos, vean la página de la Academia Mexicana de Ciencias (www.amc.unam.mx). También pueden visitar la versión digital de su diario preferido para ver cómo reportan ellos el tema. Les recomiendo La Jornada (www.jornada.unam.mx) principalmente por la facilidad de acceso a la información en su archivo histórico. Y, para redondear esta colección de sitios, usen un buscador y ver qué arroja “maíz transgénico México”. En esta ocasión quizás lo más apropiado sea usar el buscador “ecológico” www.ecoogler.com. Para su recorrido les sugiero varios niveles de lectura. Primero, es interesante fijarse en la parte formal, es decir en la apariencia de la página. Decidan —por ejemplo— si les resulta atractiva, si la información es fácil de encontrar, si el tamaño de los textos es adecuado para una lectura en pantalla y si se aprovechan los recursos que nos dan los hipertextos. También sería deseable determinar la calidad del contenido de las páginas. Aunque no seamos expertos en el tema, hay indicadores que pueden ayudarnos. Uno de estos es saber quiénes son los autores del mensaje. Pero aunque esto no sea aparente, la manera en que se presenta la información dice mucho. Por la redacción misma podemos saber si nos están tratando de informar, convencer o asustar; si quieren abrir el debate o terminarlo; si están preocupados por un grupo social o sólo se representan a sí mismos.

Es posible que al final de su —único e irrepetible— recorrido no tengan una idea más clara de los hechos duros, pero seguramente se habrán formado un buen panorama de qué se está diciendo, quiénes están hablando y para qué. Además tendrán los elementos para reflexionar acerca la importancia del modo en que lo están diciendo. |

||||||||||

|

_____________________________________________________________

como citar este artículo →

Biro, Susana. (2009). ¿Cómo dijo? Ciencias 92, octubre-marzo, 72-73. [En línea]

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

PDF →

|

|||||||||

|

||||||||||

|

Irama Núñez T.

|

||||||||||

|

La organización Greenpeace, dedicada desde hace largo tiempo a

la protección ambiental, afirma que además de los grandes riesgos para el medio ambiente, se deben prohibir los transgénicos en los alimentos a causa de la gran incertidumbre científica que existe en torno a estos productos, pues hasta la fecha no se han hecho las pruebas y los estudios necesarios para garantizar científicamente que su consumo no tendrá efectos nocivos a mediano y largo plazo.

La industria biotecnológica, interesada en vender transgénicos ha señalado que no hay datos para confirmar daños en la salud, pero tampoco existen datos científicos publicados que garanticen que no los habrá. La ausencia de datos no significa ausencia de riesgos. Para contestar a preguntas como ¿usted ha comido transgénicos?, ¿sabe en qué alimentos se pueden encontrar?, ¿sabe qué hacer para evitar consumirlos?, ¿conoce sus posibles efectos en la salud?, la organización Greenpeace elaboró la Guía roja y verde de alimentos transgénicos, en la cual aparecen las empresas que usan transgénicos y la política de utilización de estos ingredientes o sus derivados en los productos alimenticios que se venden en el país.

La información proviene de respuestas y declaraciones de las compañías que aparecen en el documento. La organización seguirá contactando a más empresas con el fin de completar la información sobre la venta de estos productos, y actualizar así esta lista que se halla en su página en la red.

La lista verde incluye los productos cuyos fabricantes proporcionaron a Greenpeace constancia escrita de que no utilizan transgénicos ni sus derivados como ingredientes sus fábricas de México. La lista roja incluye a aquellos productos cuyos fabricantes: no han respondido a Greenpeace, ni brindan garantías de que sus productos no contengan ingredientes transgénicos o sus derivados, o no han expresado un compromiso claro y sin ambigüedades de que no usan transgénicos. Con un tache se encuentran las marcas que resultaron positivas para transgénicos en pruebas de laboratorio. Sobre estas marcas no tienen ninguna duda de que contienen transgénicos. De dicha lista se seleccionaron los productos que contienen maíz.  |

||||||||||

|

Nota

Información tomada de la Guía roja y verde de alimentos transgénicos (www.greenpeace.org.mx). _____________________________________________________________

como citar este artículo →

Núñez Tancredi, Irama. (2009). ¿Transgénicos en mi casa? Ciencias 92, octubre-marzo, 80-81. [En línea]

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

|

PDF →

|

|||||||||

|

||||||||||

|

El asalto corporativo a la agricultura

Silvia Ribeiro

|

||||||||||

|

Frente a las crisis alimentaria y climática, las empresas

transnacionales —que han lucrado enormemente con la crisis, obteniendo ganancias récord debido a su control del mercado y la especulación— nos dicen a coro con el gobierno, que la solución son los cultivos transgénicos, porque aumentarán la producción y podrán hacer frente a las variaciones climáticas. Estas afirmaciones no se basan en datos reales, ya que las propias estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y varios estudios de universidades estadounidenses muestran que los transgénicos producen menos, o en ocasiones igual que otras variedades no transgénicas. Lo que es un hecho irrefutable, y la razón por la que las empresas productoras los promueven a ultranza, es que las semillas transgénicas están bajo el mayor oligopolio corporativo en la historia de la agricultura industrial.

Actualmente, las diez mayores empresas semilleras controlan las dos terceras partes del mercado global de semillas (transgénicas o no) bajo propiedad intelectual. Este dato se hace más imponente si recordamos que, hasta hace cuatro décadas, las semillas estaban casi totalmente en manos de campesinos, agricultores e instituciones públicas y circulaban libremente. Hoy día, en 2008, 82% del mercado global de semillas comerciales está bajo propiedad intelectual (patentes o certificados de obtentor), y de éstas, sólo tres empresas, Monsanto, Syngenta y DuPont, las mayores productoras de transgénicos, controlan 47 por ciento.

Aunque estamos inundados de noticias sobre fusiones corporativas que muestran que cada vez un menor número de empresas controlan mayores porcentajes del mercado en todos los rubros, las semillas no son lo mismo que televisores, automóviles o cosméticos. Son la llave de la red alimentaria de cada país y del mundo, y son el corazón de la vida campesina y la base de toda la agricultura. La cuarta parte de la población mundial, los campesinos, campesinas y agricultores familiares del mundo, conservan sus propias semillas para cultivar la comida de muchísimos millones más, sin depender de los precios y condiciones de las empresas semilleras. Esto es un factor cada vez más importante en la actual coyuntura. Dado el cerrado oligopolio de empresas transnacionales que dominan el sector no es posible hablar de soberanía alimentaria, ni siquiera de soberanía nacional, si se depende de unas pocas empresas para comer.

Según la investigación del Grupo etc, hace sólo tres décadas existían más de siete mil empresas semilleras, ninguna de las cuales llegaba a 1% del mercado mundial. En 2000, las diez mayores controlaban 37% del mercado. Actualmente controlan 55% de todo tipo de semillas comerciales. La escalada por el control total del mercado es vertiginosa, y en épocas de crisis alimentaria mundial los países que estimulen el uso de semillas industriales quedarán esclavizados por el control de precios, condiciones y tipo de variedades que se les ocurra poner en el mercado a las pocas empresas que tienen el control de este elemento clave: la llave de todo el resto de las actividades agrícolas y alimentarias. Las empresas semilleras modernas son además las mayores empresas globales de agroquímicos. De hecho, la concentración corporativa del sector semillero comenzó hace una década cuando las empresas químicas decidieron tragarse al sector semillas para condicionar la venta conjunta de semillas y agroquímicos. Su casamiento dio como resultado los transgénicos, lo cual explica que más de 80% de los transgénicos en campo, y la vasta mayoría de los que las empresas dicen desarrollar, son “tolerantes” a los agrotóxicos patentados por las mismas compañías, lo que implica un mayor uso debido a la adicción a éstos.

DuPont, que por años ocupó el primer puesto como semillera, quedó por debajo de Monsanto con la compra que ésta hizo en 2005 de la multinacional mexicana Seminis. Monsanto es ahora la mayor empresa mundial de venta de semillas comerciales de todo tipo, además de que ya tenía el monopolio virtual en la venta de semillas transgénicas (87% a nivel global). En la última década Monsanto engulló, entre otras empresas, a Advanta Canola Seeds, Calgene, Agracetus, Holden, Monsoy, Agroceres, Asgrow (soya y maíz), Dekalb Genetics y la división internacional de semillas de Cargill. En 2008 compró Semillas Cristiani Burkard, la mayor empresa semillera de Centroamérica, con lo que se posicionó como la empresa dominante en toda Mesoamérica. En área cultivada a escala global, en 2005 las semillas transgénicas de Monsanto cubrían 91% de la soya, 97% de maíz, 63.5% de algodón y 59% de canola. A nivel global (sumando cultivos convencionales y transgénicos), Monsanto domina 41% del mercado de maíz.

Además, la compra de Seminis le significó acceder al germoplasma y suministro de 3 500 variedades de semillas (muchas con centro de origen en México) a productores de frutas y hortalizas en 150 países. En rubros donde Monsanto era invisible, pasó a controlar en el mercado mundial 34% de los chiles, 31% de los frijoles, 38% de los pepinos, 29% de los pimientos, 23% de los jitomates y 25% de las cebollas, además de otras hortalizas (cuadro 1).

Si en el rubro de semillas comerciales en general estos datos son graves, en el mercado de semillas transgénicas, se vuelven absurdos. Sólo seis empresas, Monsanto, Syngenta, DuPont (con su subsidiaria Pioneer HiBred), Bayer (incluyendo Aventis Cropscience), Basf y Dow Agrosciences controlan la totalidad del mercado mundial de semillas transgénicas. Todas ellas están entre las principales productoras de agroquímicos. Las diez mayores empresas de agroquímicos controlan 89% del mercado mundial de agrotóxicos.

La dependencia extrema de los agricultores y la dominación corporativa de mercado —en la que predomina Monsanto con amplio margen— es el rasgo característico de los cultivos transgénicos. Pero además del control por la dominación del mercado, todas las semillas transgénicas están patentadas, lo que significa que los derechos de los agricultores reconocidos por la fao (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), de guardar parte de la cosecha y volverla a sembrar, se transforma en un delito. Esto ya le ha reportado a Monsanto más de 21 millones de dólares en litigios contra agricultores cuyas semillas han sido contaminadas, y más de 160 millones en acuerdos fuera de la corte, por la simple amenaza de llevarlos a juicio.

Para reforzar aún más este control y burlar los pocos controles antimonopolios, las compañías están además haciendo acuerdos de colaboración en investigación y para compartir sus patentes, logrando una mayor superficie de control sobre los agricultores. En 2007, Monsanto y Basf hicieron un acuerdo por la colosal suma de 1 500 millones de dólares, para desarrollar variedades transgénicas tolerantes a la sequía en maíz, algodón, canola y soya. En mayo de 2008, Syngenta y Monsanto acordaron realizar una “tregua” en sus litigios de patentes para soya y maíz, y unir sus oligopolios y controlar la oferta. Al mes siguiente, Monsanto y DuPont hicieron un acuerdo para ampliar su mercado común de agroquímicos.

Causa vértigo constatar no sólo la dominación del mercado por un puñado de empresas en un aspecto tan vital, sino además cómo se han ido creando leyes de “bioseguridad” a favor de éstas, y modificando las leyes de semillas en muchos países del mundo para garantizar las ganancias, ventajas e impunidad de estos crecientes oligopolios. Con pequeñas diferencias nacionales, en la última década hemos presenciado la legalización de las patentes y otras formas restrictivas de privatización de las semillas, el desmantelamiento de la investigación pública y de la producción y distribución pública de variedades y, concomitantemente, la privatización de la “certificación”, es decir quién define qué semillas pueden estar en el mercado. Es una enajenación directa de la función que hasta hace una década era del ámbito público, permitiendo que la certificación sea entregada a terceros, que incluso podrían ser las propias empresas que las producen o firmas creadas por ellas.

Es ilustrativo en este sentido el informe América Latina: la sagrada privatización, donde se analizan las leyes de semillas de varios países del continente. En la perspectiva continental, queda aún más claro que ha habido un traslado sucesivo de conceptos: comenzaron regulando las semillas híbridas y comerciales como “una opción” de los agricultores y ahora van hacia la ilegalidad del uso de cualquier semilla que no sea “certificada” y, por ende, de las empresas. Aunque esto aún no se plasma en la leyes de todos los países de la región, está claro que constituye el objetivo.

En México, la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas recoge todos estos puntos, complementando la trágica Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, más adecuadamente llamada “Ley Monsanto”. Ambas fueron promovidas y ampliamente festejadas por Monsanto y las demás transnacionales de agrotransgénicos, como un logro para la defensa de sus intereses.

Como si fuera poco, la dominación corporativa por medio del mercado y las leyes se complementa con la contaminación transgénica de variedades tradicionales o convencionales, que además de los posibles efectos dañinos en las semillas, implica el riesgo de que las víctimas sean llevadas a juicio por “uso indebido de patente”. Como arma final para la bioesclavitud, las empresas presionan ahora para legalizar el uso de semillas Terminator, (tecnologías de restricción del uso genético o gurts) que se vuelven estériles en la segunda generación.

Frente a la crisis climática, las empresas de transgénicos también aseguran que ellas aportarán la solución con cultivos manipulados para resistir la sequía, la salinidad, las inundaciones, el frío y otros factores de estrés climático. Todos estos cultivos aún no existen en el mercado, pero lo que sí existe son 532 patentes aprobadas o en trámite, (en Estados Unidos, Europa, Argentina, México, Brasil, China, Sudáfrica, entre otros) sobre caracteres genéticos provenientes de cultivos campesinos que podrían enfrentar estas condiciones. Nuevamente, el barón de las patentes de “genes climáticos” es Monsanto, que en asociación con basf y algunas empresas biotecnológicas más pequeñas, controlan las dos terceras partes del germoplasma “resistente al clima”.

Un aspecto trágico es que las formas de agricultura altamente tecnificadas, como la llamada “agricultura de precisión”, en realidad han empeorado los problemas que decían solucionar. Por ejemplo, el riego controlado para “ahorrar” agua, que sólo llega a la superficie de las raíces de las plantas, ha provocado mayor salinización del suelo, destruyendo o disminuyendo drásticamente las posibilidades de sembrar cualquier planta.

Los cultivos “resistentes al clima”, prometen aplicar la misma lógica, por lo que además de los nuevos problemas que provocarán por ser transgénicos, afectarían muy negativamente los suelos y la posibilidad de ir hacia soluciones reales.

La crisis climática y alimentaria es crudamente real, pero la respuesta no vendrá con más de lo mismo que la creó. Son los campesinos y agricultores familiares quienes tienen la experiencia, el conocimiento y la diversidad de semillas que se necesita para afrontar los cambios del clima y la crisis alimentaria. Mientras que la industria semillera afirma que desde la década de los sesentas ha creado 70 000 nuevas variedades vegetales (la mayoría ornamentales), se estima que los campesinos del mundo crean por lo menos un millón de nuevas variedades cada año, adaptadas a miles de condiciones diferentes en todo el mundo. Y lo que menos se necesita en esta situación son nuevos monopolios para impedir que lo sigan haciendo.

|

||||||||||

|

Referencias bibliográficas:

Grain, América Latina: la sagrada privatización (http:// www.grain.org/biodiversidad/?id=296). Grupo etc, actualización 2008 del documento Oligopolios, S. A., que se publicará en breve y estará disponible en www.etcgroup.org. , La apropiación de la agenda climática, junio de 2008 (http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub_id=695). , semillas 2005. _____________________________________________________________

como citar este artículo →

Ribeiro, Silvia. (2009). El asalto corporativo a la agricultura. Ciencias 92, octubre-marzo, 114-117. [En línea]

|

||||||||||

|

|

||||||||||

Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México

|

PDF →

|

||||||

|

José A. Serratos H.

|

|||||||

|

Las políticas de bioseguridad en México cumplen veinte años. El

primer permiso para hacer pruebas en campo con un tomate modificado por ingeniería genética fue solicitado a la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) en 1988 por productores de tomate de Sinaloa. Esa solicitud dio inicio a la bioseguridad en México, ya que el gobierno federal tenía que responder a esa novedosa solicitud fitosanitaria y para ello inició un proceso de consulta entre la comunidad científica, en particular del sector agrícola, y con las autoridades gubernamentales responsables de la bioseguridad en Estados Unidos y Canadá, principalmente de la Organización de la Protección Vegetal de América del Norte (OPVAN, NAPPO por sus siglas en inglés). A partir de ese año, aunque muy incipiente, el tema de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) se empezó a discutir en pequeños círculos de especialistas y entre algunos productores, particularmente del norte del país.

Coincidente con esa primera solicitud de ensayo de tomate transgénico en México, se había negociado un tratado de libre comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá que entró en vigor el primero de enero de 1989. En ese tratado, algunos artículos del capítulo agrícola incluían temas relacionados con regulaciones técnicas, por lo que se incluyeron artículos que impedían el establecimiento de barreras regulatorias al comercio. En particular, el artículo 708 establecía explícitamente que debían armonizarse los “requerimientos regulatorios técnicos y procedimientos de inspección, [para tomar] en cuenta estándares internacionales apropiados”, y trabajar hacia “la eliminación, además de prevenir la introducción, de regulaciones técnicas y estándares que constituyan, o que pudieran constituir, una restricción arbitraria, injustificada o disfrazada contra el comercio bilateral”. Esos párrafos constituyen el modelo básico de políticas neoliberales encaminadas a la eliminación de regulaciones. En México, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se impondría ese modelo para facilitar el comercio de productos que, ya desde 1986, podrían ser OGM o derivados de ellos.

En 1992, con el inicio de negociaciones conducentes al tlcan, la mayoría de las regulaciones en la protección vegetal se armonizaron en los tres países y se integró un esquema preliminar para la bioseguridad de los OGMogm entre los tres socios comerciales. La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) se llevó a cabo el mismo año y fue en ese foro en donde se delineó el uso responsable de la biotecnología, el principio precautorio y los primeros elementos para el establecimiento del Protocolo de Cartagena. El gobierno de México tuvo una participación activa en la Convención y fue de los primeros países en firmarla y ratificarla. Recordemos que en México la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) es la entidad encargada de la CDB y por tanto competente para abordar la regulación de la biotecnología; sin embargo, la participación de la semarnat fue bastante marginal en bioseguridad. En ese contexto, hacia 1993, un grupo ad hoc de científicos de disciplinas diversas, que años después se constituiría como el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), discutimos y propusimos la filosofía regulatoria y los principios que fueron el fundamento del sistema de bioseguridad mexicano en aquellos años. Carreón-Zúñiga, en ese entonces director de la DGSV, describió los fundamentos que manejó el CNBA en sus inicios: “los principios científicos que forman la base de las revisiones y análisis de riesgos y peligros con relación a la introducción de OGM al ambiente, están derivados esencialmente de la Ecología. La suposición básica o hipótesis de trabajo es que los ecosistemas —y particularmente la biodiversidad— pueden ser alterados por la introducción de OGMs”. Aunque la SEMARNAT y sus dependencias en el área de ecología no participaron directamente en el desarrollo de los principios en bioseguridad, se puede decir que el CNBA asumió las premisas más estrechamente relacionadas con la Convención de la Diversidad Biológica que las establecidas en el TLCAN —eliminación de regulaciones—, a pesar de que la influencia del tratado fue contundente en todas las esferas del desarrollo económico, político y social de México.

La hipótesis de trabajo manejada por el grupo ad hoc tuvo como base una regla que asentaba la carga de la prueba en los productores de OGM ya que, en la práctica, los solicitantes de permisos para pruebas de campo con OGM tendrían que demostrar que los ecosistemas no se alteran al introducir organismos transgénicos y que la biodiversidad no sufrirá efectos negativos al interactuar con ellos. En este sentido, entre 1992 y 1994, el grupo ad hoc trabajamos en el proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que debería establecer “los requisitos fitosanitarios para la movilización interestatal, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética”. Junto con la NOM 68-FITO-1994, que fue el antecedente de la NOM de 1995 propuesta para el manejo de OGM, se formalizaron y consolidaron las actividades en bioseguridad del grupo ad hoc para convertirse en el CNBA. Este comité fue el encargado de la bioseguridad en México de 1995 a 1999. En aquellos años, la visión de la DGSV y del CNBA estaba dirigida a la prevención y el enfoque de precaución con relación a los OGM. Incluso la DGSV, como integrante del Comité Ejecutivo de la NAPPO, en 1995 solicitó al secretario ejecutivo de esa organización incluir una tarea con relación a la desregulación, en particular de OGM, para que el panel de biotecnología desarrollara una norma que evitara que las decisiones de un país miembro pudiesen afectar a los países que fueran centros de origen y diversidad de plantas. Además, ese mismo año, al saber que la compañía Monsanto estaba a punto de lograr la desregulación en Estados Unidos de una línea de maíz transgénico resistente a lepidópteros, el director de la DGSV envió un oficio al director del Servicio de Inspección Sanitaria Vegetal y Animal (APHIS por sus siglas en inglés) para manifestarle la preocupación de la dgsv por ese hecho.

En particular, se solicitaba al Dr. John Payne, director de APHIS, tomar en consideración que el maíz es una planta de polinización libre y que la desregulación implicaría una gran incertidumbre con relación a la pureza genética del maíz no transgénico (mazorca, semilla o grano) que fuera exportado a México desde los Estados Unidos. Se argumentaba que la obligación de México es “conservar el patrimonio y recursos genéticos que [le] confiere ser centro de origen [del maíz]” y por lo tanto se hacía un atento llamado a tomar en cuenta esas consideraciones antes de desregular el maíz transgénico. Desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos minimizó esos argumentos y así se perdió la oportunidad de haber discutido, desde entonces, la forma de enfrentar los problemas que se originarían en México derivados de la desregulación de maíz transgénico en Estados Unidos. El mismo año se concluyó la norma oficial NOM 056 FITO 1995 (publicada en 1996) que contenía el trabajo desarrollado antes en la NOM 68 FITO 1994. La norma de 1995 fue el instrumento que utilizó la SAGARPA con el objetivo de “establecer el control de la movilización dentro del territorio nacional, importación, liberación y evaluación en el medio ambiente o pruebas experimentales de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética para usos agrícolas”, y para lo cual se formalizó el CNBA con la tarea de funcionar como un órgano auxiliar de consulta y apoyo en el análisis de información técnica referida en la NOM 056. Es interesante constatar que en uno de los considerandos de la NOM 056 se establece que “la introducción de los organismos manipulados mediante ingeniería genética para aplicarse en agricultura, constituye un alto riesgo por lo que su importación, movilización y uso en territorio nacional, debe realizarse en estricto apego a medidas de bioseguridad”. En ese sentido, se trató de que todas las evaluaciones por parte del cnba fueran lo más cautelosas posibles, en particular en el caso del maíz.

Desde 1993 el grupo antecedente al cnba recibió una solicitud de permiso para experimentación con maíz transgénico por parte de investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). A partir de esa primera solicitud, y hasta mediados de 1995, todos los ensayos fueron en realidad experimentos de escala mínima. En febrero de 1996 se le concedió al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) el primer permiso oficial para llevar a cabo una prueba propiamente de campo en Tlaltizapán, Morelos. Es ilustrativo relatar el proceso para llevar a cabo esa primera liberación de maíz transgénico en campo, ya que permite conocer los elementos que tuvieron que desarrollarse para lograr ese permiso. Un primer elemento fue la construcción de infraestructura. En el CIMMYT, junto con la construcción de su centro de biotecnología, se reconstruyeron varias unidades de invernaderos que fueron convertidos en los primeros y, al parecer, los únicos invernaderos bioconfinados para maíz transgénico en México. Asimismo, los laboratorios se adecuaron para el manejo de material transgénico y se creó un Comité de Bioseguridad interno que desarrolló las reglas del manejo de OGM en laboratorio e invernadero, además de dictaminar las solicitudes de los investigadores que deseaban establecer un experimento en campo, antes de que fuera enviado al CNBA. Por otra parte, en sus campos de experimentación, previstos para las pruebas con maíz transgénico, se construyeron enrejados especiales, y en el lugar de almacenamiento de semilla transgénica se implementó un sistema de tres llaves para la seguridad de ese germoplasma. En comunicación con miembros del CNBA, los investigadores del CIMMYT lograron establecer las primeras experiencias de manejo de maíz transgénico en campo. En el CNBA, a su vez, la experiencia con el CIMMYT permitió delinear algunas normas que, se esperaba, serían básicas para cualquier institución que manejara maíz genéticamente modificado (MGM).

A partir de 1996, y hasta enero de 1999, hubo un crecimiento significativo de solicitudes de experimentación en campo con maíz transgénico. En la mayoría de los casos (20 ensayos) se trató de pruebas para medir la eficacia del maíz resistente al ataque de insectos lepidópteros o maíz Bt, por contener la endotoxina de la bacteria Bacillus thuringiensis. Sin embargo, también se solicitaron permisos (8 ensayos) para probar los dos tipos de maíz tolerante a herbicidas (Glifosato y Glufosinato). En dos casos (CIMMYT) se solicitó permiso para generar semilla transgénica al retrocruzar con polen de maíz normal el jilote de plantas transgénicas. En todos los casos, el área de campo utilizada no excedió una hectárea y se tomaron medidas de control para el manejo del material transgénico, principalmente: 1) no permitir la madurez sexual de la planta o desespigar todas las plantas en el experimento; 2) barreras físicas y biológicas alrededor de las pruebas; 3) personal calificado y autorizado para el manejo del ensayo; 4) destrucción o incineración de material transgénico remanente y de las barreras biológicas en el caso de que se hubiera utilizado maíz.

En esos años (1995-1998) se aprendieron y generaron métodos y técnicas que permitieron el manejo básico del maíz transgénico en condiciones experimentales supervisadas. El secreto era mantener los ensayos en superficies pequeñas y dentro de los límites de control de las empresas o instituciones. En 1997 ya se tenían, básicamente, los elementos preliminares para un escrutinio científico de las pruebas de campo en condiciones experimentales. Se sabía que en superficies de menos de una hectárea, con supervisión técnica, desfase de cultivo y barreras físicas y biológicas, es posible manejar en campo el maíz transgénico. Además, se podían llevar a cabo polinizaciones experimentales con maíz transgénico incrementando la astringencia de las medidas de bioseguridad y reducir, aún más, el tamaño de la parcela. Sin embargo, la siguiente escala en este proceso, el aumento en el tamaño de las parcelas experimentales y la gran cantidad de permisos que se estaban solicitando eran motivo de preocupación en el CNBA. Para algunos de nosotros las condiciones del campo mexicano con relación a la agricultura del maíz eran, y siguen siendo, diametralmente diferentes a las que prevalecen en otros países, particularmente los Estados Unidos, en donde el agricultor está integrado a un sistema agrícola dependiente de todos los insumos y la semilla que venden las empresas agroindustriales. En México, 75% o más de la superficie arable dedicada al maíz está sembrada con una gran diversidad de maíces de polinización libre y semilla criolla o acriollada. Los recursos para la adquisición de insumos agroquímicos son escasos y los campesinos y productores de pequeña escala, que son los que resguardan la diversidad del maíz han sido abandonados durante casi tres décadas por la puesta en marcha de políticas públicas de corte neoliberal. Así, el CNBA emprendió una discusión interna y un segundo foro para reflexionar acerca de los problemas potenciales que se generarían con las nuevas circunstancias del maíz transgénico y las acciones que se deberían implementar para enfrentarlas. A pesar de la experiencia acumulada por el cnba y la información generada en dos foros cuyo tema central fue el manejo y bioseguridad del maíz transgénico, además de una creciente participación de algunos sectores de la sociedad en este tema, no hubo una respuesta clara del gobierno para apoyar las iniciativas en cuanto al impacto del maíz transgénico propuestas por los científicos y la sociedad. Lo que sí hubo fue una presión muy fuerte de las empresas para realizar pruebas “experimentales” de gran escala que involucraban superficies de varias hectáreas. En 1998 el CNBA analizó nuevas solicitudes de las principales empresas para llevar a cabo experimentos reiterativos, idénticos a los que ya se habían realizado pero en superficies mucho más grandes; sin embargo, la información que generaban no era adecuada para evaluar los riesgos reales en las condiciones de la agricultura mexicana. En mi opinión, esas solicitudes tenían el propósito de acelerar el proceso de desregulación tal como estaba sucediendo con el algodón transgénico para el cual ya en 1998 se pedían permisos con el fin de hacer ensayos en miles de hectáreas. Después de varias reuniones internas y valorar la situación, con base en las experiencias de los permisos concedidos y las recomendaciones de especialistas en los foros, algunos miembros del cnba discutimos y enviamos una propuesta de moratoria para la liberación de maíz transgénico a la DGSV y SAGARPA. Aunque no se puede asegurar que fue nuestra iniciativa la que puso en marcha el establecimiento de la moratoria de facto para las pruebas de campo con maíz transgénico, sí fue claro que se tomó como un elemento clave en la decisión final. Hacia finales de 1998, sagarpa implementó la moratoria de facto a través de la Subsecretaría de Agricultura, en ese momento encabezada por Francisco Gurría. En la práctica, la moratoria empezó a funcionar en 1999.

Con la implementación de la moratoria se llevó a cabo una serie de cambios en puestos clave de la SAGARPA, en particular la Subsecretaría de Agricultura, y de manera relevante la creación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con la que se desintegra al cnba. En 1999, a solicitud de Ernesto Zedillo, se crea un comité ad hoc para elaborar un documento que sirviera de base para establecer las acciones de gobierno con relación a la bioseguridad. Ese documento fue el fundamento para la conformación de la CIBIOGEM, sin embargo, en el decreto presidencial de su creación se modificaron sustancialmente los preceptos y la filosofía de bioseguridad que había desarrollado el CNBA. El decreto de creación de la cibiogem marca las características que habría de tener esa Comisión y que conserva hasta ahora. En el primer párrafo de los considerandos se anota “que a nivel mundial se ha incrementado la aplicación de la ingeniería genética en vegetales y animales con diversos propósitos como los de aumentar la producción de la actividad agropecuaria, la calidad de los productos, su resistencia a factores adversos, así como la vida en anaquel de los productos perecederos”; y continúa en el tercer párrafo: “que nuestro país debe aprovechar los procesos que conducen a las innovaciones científicas y tecnológicas que en materia de biotecnología, bioseguridad y manejo de organismos genéticamente modificados se están dando en los diferentes países del orbe”. Esto es, se parte de la descripción de las bondades de la biotecnología y en segundo término se coloca el objeto de la comisión: “Que siendo nuestro país centro de origen de múltiples especies y poseedor de una biodiversidad reconocida como una de las más elevadas del mundo, es prioritario para el Gobierno de la República asegurar que los ecosistemas y la biodiversidad no se vean afectados por la liberación de organismos genéticamente modificados”.

En particular, una de las funciones de la CIBIOGEM revela la filosofía de la regulación que fundamentaría a esa comisión: “Determinar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, criterios a efecto de que los trámites para el otorgamiento de autorizaciones, licencias y permisos a cargo de las dependencias, para la realización de las actividades a que se refiere la fracción anterior, sean homogéneos y tiendan a la simplificación administrativa”. Por fin las empresas lograban conseguir una de sus principales demandas desde los inicios de la bioseguridad en México: la simplificación de la regulación. Posteriormente se realizaron más modificaciones a la cibiogem con la publicación de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados en 2005. En los años siguientes, los acontecimientos generados por el descubrimiento de maíz transgénico en Oaxaca dominaron el tema de la bioseguridad en el país. En la figura 1 se ilustran las investigaciones reportadas que se han realizado hasta ahora. Un trabajo reciente de Mercer y Wainwright reporta información complementaria a esos trabajos. Excepto por el trabajo de Quist y Chapela, entre 2000 y 2003 se producen investigaciones que se publican en medios informales o sin revisión por pares. Sin embargo, en la mayoría de los casos fueron las instituciones públicas y gubernamentales las que llevaron a cabo esos estudios. Los más importantes, y que están estrechamente relacionados, son los que se realizaron de 2001 a 2002 en Oaxaca, Puebla y Jalisco bajo los auspicios del Instituto Nacional de Ecología (INE) en colaboración con conabio, y el de SAGARPA-CIBIOGEM en Oaxaca y Puebla. A diferencia de una actitud defensiva mostrada por las autoridades de SAGARPA y CIBIOGEM frente al estudio y la información proporcionada por Ignacio Chapela, los investigadores Exequiel Ezcurra y sus colaboradores del INE y de la Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad (CONABIO) emprendieron una investigación que descubrió la presencia de maíz transgénico en los estados de Oaxaca y Puebla. Esos resultados fueron presentados en la Conferencia Internacional LMOS and the Environment en una sesión especial que organizamos como parte de la delegación mexicana en el grupo de trabajo para la armonización de la bioseguridad (BIOT por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ezcurra y sus colaboradores discuten en ese trabajo que, “ya que [los] análisis fueron hechos por medio de amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa [en inglés Polymerase Chain Reaction PCR], la posibilidad de resultados falsos positivos no puede ser descartada totalmente. Si los resultados son corroborados […] se confirmará definitivamente la presencia de elementos transgénicos sembrados en México a pesar de la moratoria a la siembra y cultivo de maíz transgénico en el país”. Asimismo, estos investigadores sugieren “un muestreo más extensivo —incluyendo milpas en muchas partes de México así como en poblaciones silvestres de teocintle en ciclos sucesivos de siembra [que permita] definir de manera más precisa las tendencias y los riesgos para la biodiversidad”, por lo cual generaron un incentivo para la participación de las demás instituciones involucradas en la bioseguridad en ese momento. A partir de la investigación del INE y CONABIO, la SAGARPA conformó un comité ad hoc de trabajo, en el que participamos investigadores de diferentes disciplinas e instituciones para llevar a cabo un estudio de gran magnitud en Oaxaca y Puebla. En las primeras reuniones del comité ad hoc se estableció que era prioritario muestrear extensivamente el maíz de los dos estados, determinar el origen del maíz transgénico y hacer una estimación del grado de dispersión que pudiese haber en ellos. Se mencionó específicamente que el estudio no era de tipo académico, sino que debía considerarse un trabajo práctico para generar datos que sirviesen para informar a la sociedad acerca de la situación del maíz transgénico en Oaxaca y Puebla, y las acciones que la SAGARPA emprendería ante esa problemática.

Ninguno de esos objetivos se cumplió porque, como sabemos, estos resultados nunca se dieron a conocer en México, ni se establecieron programas, acciones o proyectos de gobierno para enfrentar esa situación. El silencio en el país con relación al estudio de SAGARPA-CIBIOGEM fue “compensado” con una escueta nota en un congreso celebrado en Beijing, China, a finales de 2002. Aunque el grupo ad hoc que llevamos a cabo la investigación fuimos enviados al anonimato, sí se informó que “los resultados presentados por el gobierno mexicano han demostrado que los transgenes tales como Cry1A se encuentran ampliamente difundidos en las razas locales del estado de Oaxaca”. Como se observa en la figura 1, la dispersión era alarmante, porque además complementaba el primer reporte del INE y CONABIO; sin embargo, la sociedad mexicana no fue enterada de este hecho, las autoridades no aplicaron el principio precautorio y sólo tomaron medidas superficiales de control. Alrededor de un año después, el informe de SAGARPA-CIBIOGEM se conoció en algunos círculos de la comunidad académica por medio de una publicación formal en la revista Environmental Biosafety Research, que en realidad era sólo un resumen comentado del reporte oficial dado a conocer en Beijing en 2002. Por su parte e independientemente del grupo ad hoc coordinado por SAGARPA-CIBIOGEM, investigadores del inifap realizaron de 2002 a 2003 un estudio en el estado de Oaxaca para la detección y determinación de la distribución y cuantificación de la inmigración de maíz transgénico en la entidad. En esa investigación se encontraron cinco parcelas con presencia de maíz transgénico, de un total de 162 muestreadas. Esas parcelas se localizaron en algunos de los municipios en donde el primer informe de INE-CONABIO había encontrado maíz transgénico (figura 1).

|

|||||||

|

|||||||

|

Con los resultados de esos tres estudios, en diferentes tiempos, lugares y metodologías, la CIBIOGEM, por conducto de su comité consultivo científico, realizó un análisis somero y una síntesis de las conclusiones de esos trabajos, esto es, se confirmaba la presencia de transgenes en el estado de Oaxaca. Asimismo, sugerían que había una clara tendencia hacia la disminución de la presencia de maíz transgénico en Oaxaca. Aunque las principales recomendaciones de la CIBIOGEM fueron continuar y ampliar el muestreo de maíz en todo el país e informar a la sociedad de los resultados del monitoreo, lo único que se manejó en los medios de comunicación fue que la supuesta tendencia de disminución de la presencia de transgenes era evidencia de que el maíz transgénico estaba desapareciendo de la entidad, y que sólo era cuestión de tiempo para despreocuparnos de la dispersión de maíz transgénico en México.

Para complementar una estrategia a todas luces incongruente con los principios de bioseguridad, y a pesar de la información con la que contaba la SAGARPA, en coordinación con la CIBIOGEM se levantó en 2003 la moratoria para las pruebas en campo con maíz transgénico. Con todas esas acciones se estaba pavimentando el camino para iniciar la desregulación del maíz transgénico en México. Sin embargo, una serie de protestas y acciones diversas de organizaciones de la sociedad y, de manera relevante, la denuncia pública en 2002 ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte por la contaminación del maíz nativo de Oaxaca con maíz transgénico, contribuyeron a detener el proceso de desregulación que se estaba gestando en ese momento.

El caso de la denuncia ante la CCA ha sido discutido extensivamente y el material de análisis, junto con el informe final y recomendaciones, contiene toda la información relevante a éste. Lo único que podría destacar es que el documento no fue bien recibido ni aceptado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y que, por otra parte, el gobierno mexicano mantuvo una posición débil y ambigua frente al estudio. La ley mexicana de bioseguridad La bioseguridad se ha definido como el conjunto de normas, procedimientos, lineamientos, medidas y acciones de prevención, control, remediación y mitigación de impactos negativos que pudieran surgir por el manejo, movilización, importación, exportación, tránsito y liberación al ambiente de organismos vivos modificados. En particular, el Protocolo de Cartagena establece en el artículo 1 que su objetivo es “contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos”. Este Protocolo, firmado por el estado mexicano el 24 de mayo de 2000, ratificado por el Senado de la República el 27 de agosto de 2002 y puesto en marcha el 11 de septiembre de 2003, es muy claro al enfatizar que su propósito es la protección de la biodiversidad en un mundo de países con divisiones políticas específicas, inmersos en un medio ambiente común para todos. Los antecedentes del Protocolo los encontramos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, en sus artículos, 1 (“Objetivos”), 16 (“Acceso y transferencia de tecnología”) y en particular el artículo 19, que se refiere a la “Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios”, y que enuncia formalmente la participación de la tecnología, en general, y de la biotecnología, en particular, en la conservación y utilización sostenible de la diversidad. Sin embargo, es claro a lo largo del texto que, aunque se reconoce la importancia de la biotecnología, existe una preocupación legítima de todas las partes firmantes con respecto de la manipulación y uso de los organismos vivos modificados y su posible impacto en la biodiversidad y sostenibilidad de los ecosistemas. Es por ello que el Principio 15 de la Declaración de Río, en el que se define el enfoque de precaución para la protección de la biodiversidad, se convierte en el fundamento del Protocolo de Cartagena. Por lo anterior podemos concluir que la biotecnología y sus productos, en particular los organismos genéticamente modificados, desde la perspectiva de estos tratados internacionales de los que México es parte, son los elementos a ser supervisados, vigilados o regulados por un sistema que permita minimizar efectos adversos a la biodiversidad, los ecosistemas y la salud humana.

En su artículo 1, la Ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados establece que su objetivo es la regulación de esos organismos, y en su redacción se puede identificar una gran concordancia con el Protocolo. Sin embargo, a partir del artículo 2 en su fracción XV se introduce por primera vez el fomento a la investigación en biotecnología como uno de sus mandatos. Posteriormente, en el artículo 9, fracción VI del capítulo II se establece como un principio de bioseguridad el fomento a la investigación en áreas biotecnológicas. Aún más, en la fracción XII de este mismo artículo 9 se introduce como otro principio de bioseguridad la necesidad de apoyar “el desarrollo tecnológico y la investigación científica sobre organismos genéticamente modificados que puedan contribuir a satisfacer las necesidades de la Nación”.

En la parte de coordinación y participación (Capítulo IV), con relación a las funciones de la CIBIOGEM, el artículo 20 específica que el Consejo Consultivo Científico es un órgano de consulta obligatoria en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Con respecto de la coordinación entre la federación y los estados (Capítulo V), se establece en el artículo 26 fracción VII que se deberán determinar acciones “en el apoyo a la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología”. Finalmente, el capítulo VI de la ley está dedicado por completo al fomento a la investigación científica y tecnológica en biotecnología y bioseguridad; de manera explícita se obliga al Estado a fomentar, apoyar y fortalecer la investigación en esas dos áreas. En particular, se establece que: 1) se impulsará la investigación en biotecnología para resolver necesidades productivas específicas (Artículo 28); 2) se desarrollarán programas de biotecnología y bioseguridad (Artículo 29) y; 3) el CONACYT deberá constituir un fondo para el fomento y apoyo a la investigación en esas áreas en las que pueden participar dependencias, entidades y recursos de terceros (Artículo 31). Al analizar esos artículos se puede concluir que hay una contradicción en esta ley que genera incongruencias con el objeto de la misma. Como se mencionó anteriormente, es la biotecnología y específicamente sus productos (OGM) los que deben estar regulados y supervisados. Al introducir el fomento y apoyo a la investigación en biotecnología junto con la bioseguridad, se introduce indebidamente al sujeto regulado dentro del sistema regulador; esto es, se le convierte en juez y parte. Una ley de bioseguridad debería sujetarse estrictamente a la regulación de los productos de la biotecnología. Por otra parte, la bioseguridad es una actividad que requiere la participación concertada de muchas disciplinas científicas. Con el mandato que hace esta ley para la participación, fomento y desarrollo de la biotecnología, se le está privilegiando y al mismo tiempo se excluye o minimiza la participación de diversas disciplinas científicas y tecnologías alternativas que quizá deberían tener un trato igual con respecto del manejo seguro de los ogm. En mi opinión esos artículos deberían modificarse y excluir a la biotecnología, o al menos especificar que la investigación en biotecnología deberá estar directamente vinculada a la bioseguridad. De otra manera, la contradicción sigue latente al mantener el mandato de apoyar y desarrollar la biotecnología en general.

Se debe enfatizar que los conceptos vertidos en el articulado del capítulo VI son importantes para el desarrollo del país, pero están en un lugar inadecuado. Esos artículos deberían estar en la Ley de Ciencia y Tecnología si lo que realmente se quiere es fomentar la biotecnología para que contribuya como una más de las alternativas tecnológicas que nuestro país necesita. El maíz y el principio de precaución Esta pieza clave del Protocolo es abordada en la fracción iv del artículo 9 del capítulo II de la LBOGM. Aquí se hace una traducción literal del principio 15 de la declaración de Río: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Sin embargo, en el caso de la LBOGM se establece que el estado aplicará este enfoque “conforme a sus capacidades” con lo que se inutiliza la potencia del principio precautorio y se introduce un elemento de discrecionalidad que puede resultar perjudicial, en este caso a la diversidad del maíz, porque su protección estaría dependiendo de la importancia y prioridad que cada gobierno le asigne a esos recursos. En ese sentido, como hemos visto en párrafos anteriores, después de siete años de la primera noticia del hallazgo de transgenes en el maíz nativo de Oaxaca, las instituciones de gobierno no han sido capaces de actuar de manera contundente bajo el principio precautorio para proteger el germoplasma de maíz nativo. Por el contrario, se ha permitido que el problema avance hasta un punto que se aproxima al no retorno.

Para la protección de la diversidad del maíz, en la LBOGM se incluyó un ordenamiento (Artículo 2 XI) que, en general, debe determinar las bases para el establecimiento de áreas geográficas libres de OGM y, en particular, un régimen de protección especial para el maíz por ser México centro de origen del cultivo. Sin embargo, los artículos, definiciones y mecanismos asociados al ordenamiento parecen ser inadecuados para asegurar una eficiente protección del maíz nativo en México.

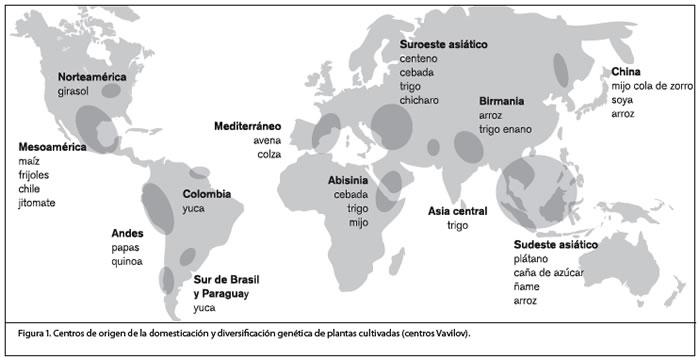

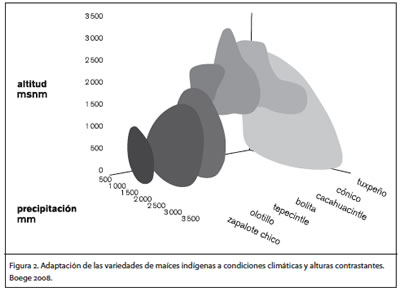

Las definiciones de centro de origen, domesticación y diversidad en la lbogm son construcciones imprecisas de esos conceptos. Por ejemplo, la definición de centro de origen (Art. 3, VIII) incluye el proceso de domesticación, pero separa el factor de la diversidad trasladándolo a una segunda definición (Art. 3, IX). De esa forma rompe la unidad del concepto y reduce el centro de origen al área en la que se domesticó el cultivo y no a su diversidad. En el caso del maíz, si se tomara al pie de la letra la definición de centro de diversidad como se enuncia en el artículo 3 fracción IX, no se podrían proteger regiones enteras de México que contienen una gran diversidad de maíz. Un asunto preocupante es que los centros de origen y diversidad se determinarán por medio de un simple acuerdo conjunto de SEMARNAT y SAGARPA, según se establece en los artículos 86 y 87. En otras palabras, de una manera tautológica los artículos 86 y 87 de la ley ordenan a SAGARPA y SEMARNAT determinar centros de origen y diversidad tal como ya están definidos de antemano, y para llegar a esas definiciones, la ley establece los criterios que deben tomarse para las determinaciones de los centros de origen y diversidad, en este caso, del maíz. De esa forma, me parece que se corre el riesgo de tomar decisiones trascendentales para el futuro del maíz nativo con criterios estrechos y rígidos que no corresponden al estado del conocimiento científico. El reglamento de la ley también es revelador porque afirma la localización única del centro de origen para delimitar la zona en la que se debe resguardar el maíz nativo y el teocintle. Esta idea de focalización del centro de origen llevaría a establecer, si acaso, museos de sitio en los que se supondría se originó el maíz (sin evidencias arqueológicas), y con los criterios impuestos en la ley, los centros de diversidad estarían asignados a un puñado de localidades en donde se encuentre la intersección de los parientes silvestres con las reservas genéticas que sobrevivan en la actualidad. Esos criterios son la negación de la realidad viva de la diversidad del maíz en México, así como de la investigación en cuanto a los centros de origen. La dispersión del maíz transgénico Es difícil explicar con exactitud cómo se introdujo el maíz transgénico en México. Se han adelantado varias hipótesis como: 1) la siembra de grano transgénico proveniente de las importaciones; 2) el contrabando o la introducción ilegal de semilla; 3) programas oficiales de semilla sin supervisión —por ejemplo kilo por kilo—; 4) redes comerciales de semilla en pequeña escala; 5) mala supervisión de las pruebas de campo realizadas en el país. Sin embargo, es sumamente difícil obtener pruebas para aceptar o descartar cualquiera de estas hipótesis, lo más seguro es que sea una combinación de todos estos factores lo que favoreció la entrada de maíz transgénico en México. Por otra parte, hemos visto que, desde muy temprano en el desarrollo de la bioseguridad, se identificaron los problemas e impactos que se darían en la agricultura del maíz e incluso las posibles vías de entrada del maíz modificado genéticamente. Se elaboraron recomendaciones que han resistido la prueba del tiempo, ya que se han reiterado una y otra vez en diferentes tiempos, circunstancias y con diferentes actores, y también se trabajó para implementar las bases de la regulación con criterios científicos multidisciplinarios. Sin embargo, el hecho es que el maíz transgénico se ha introducido en su centro de origen y desde entonces continúa su dispersión. En mi opinión, los vaivenes en las políticas y estrategias gubernamentales para enfrentar este problema tuvieron una gran influencia en esta situación. Nunca terminó de consolidarse una verdadera política de Estado en bioseguridad, en particular para el maíz, al desperdiciar muchos años de experiencias con cambios inoportunos e improvisados que generalmente respondían a intereses coyunturales específicos. En mayor o menor medida, significativamente durante los últimos gobiernos, se ignoró la historia y se “reinventó” la bioseguridad sin aportar algo más de lo que ya se había trabajado. Por el contrario, por la falta de voluntad política y la complacencia con intereses particulares, se dieron pasos atrás en la conformación de un sistema de bioseguridad que fuese apropiado para nuestro país. Es insostenible la política de ocultamiento que han seguido las instituciones encargadas de la bioseguridad en México con respecto de la dispersión de maíz transgénico en nuestro territorio. En el futuro próximo, y cada vez con mayor frecuencia, conoceremos más casos de introducción de maíz modificado en diferentes estados del país, como los reportados recientemente en el estado de Sinaloa y en el Distrito Federal. Ante esta situación es urgente insistir en que se atiendan las aportaciones que los académicos y la sociedad han hecho para resolver este problema. Tal es el caso del Manifiesto por la Protección del Maíz Mexicano publicado en el periódico El Universal en septiembre de 2006, en el que se resumieron las propuestas de científicos y sociedad con relación al régimen de protección especial del maíz y en el que además se propuso la implementación de un Programa Multidisciplinario de Protección de la Diversidad del Maíz Mexicano. En este sentido, recientemente el Consejo Consultivo Científico ha coincidido exactamente con los argumentos y propuestas del Manifiesto de 2006 en lo que se refiere al régimen de protección especial del maíz, incluido el Programa de Protección del Maíz. Por ello, se presenta para el CCC una magnífica oportunidad de abrir la discusión de este tema, como lo ha solicitado la sociedad civil, y evitar el recurrente problema de responder a intereses políticos coyunturales. Ojalá que no se vuelva a ignorar la historia, para no repetirla. |

|||||||

|

Referencias bibliográficas

Álvarez Morales A. 2002. “Transgenes in maize landraces in Oaxaca: Official report on the extent and implications”, en The 7th International Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms, isbgm, Beijing China. Pp. 10-16. Álvarez Morales A. 2003. “Session on: Possible implication of the release of transgenic crops in centers of origin or diversity”, en Environ. Biosafety Res., vol. 2, pp. 47-50. Ver http://www.cec.org/maize/index.cfm? varlan=english. Carreón Zuñiga, M. A. 1994. “Field Trials with Transgenic Plants: The Regulatory History and Current Situation in Mexico”, en Biosafety for Sustainable Agriculture: Sharing Biotechnology Regulatory Experiences of the Western Hemisphere. Krattiger A. F. y Rosemarin A. (eds). isaaa-sei, Estocolmo, Suecia. Pp. 218-224. Castro Valle. I., Sánchez Peña, P., Corrales Madrid, J. L., Garzón Tiznado, J. A., Velarde Félix, S., Hernández Verdugo, S., Izunza Castro, J. F., Sánchez Peña, J. 2006. “Identificación de transgenes en poblaciones de maíces (Zea mays L.) criollos del estado de Sinaloa”, en Congreso Mexicano de Ecología 2006, Morelia Michoacán, México, 26-30 de noviembre de 2006. Sociedad Científica Mexicana de Ecología, A. C. Documento sobre los organismos transgénicos para la presidencia de la República. 1999. “Organismos vivos modificados en la agricultura mexicana: desarrollo biotecnológico y conservación de la diversidad biológica”, Larson Guerra, J., Sarukhán Kérmez, J. (eds.). conacyt-conabio, México DF. Mayra de la Torre. “Régimen de protección especial del maíz”, en periódico La Crónica de Hoy. Sección de opinión. 24 de septiembre de 2008. Mercer, K. L., Wainwright, J. D. 2007. Gene flow from transgenic maize to landraces in Mexico: An analysis. Agriculture Ecosystems and Environment, doi: 10.1016/ j.agee.2007.05.007 oecd, 2002. lmos and the Environment Proceedings of an International Conference. 27-30 November 2001, organized by Organization for Economic Cooperation in cooperation with the United States Department of Agriculture and the Environmental Protection Agency. Roseland CR (ed.). oecd, París, Francia. Quist D, Chapela I. 2001. “Transgenic dna introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico”, en Nature, vol. 414, pp. 541-543. Serratos, J. A., Willcox, M., Castillo, F. 1996. Flujo genético entre maíz criollo, maíz mejorado y teocintle: implicaciones para el maíz transgénico. México. cimmyt (Centro Internacional de Maíz y Trigo). Este libro tiene una versión en inglés: Serratos et al., 1997. Gene Flow among Maize Landraces, Improved Maize Varieties, and Teosinte: Implications for Transgenic Maize. Mexico, cimmyt. Serratos et al. 2000. Memoria del taller sobre maíz transgénico. sagar, nappo, cnba. 13-16 de octubre, 1997, pp. 120. Mercer, K. L, Wainwright, J. D. 2007. Gene flow from transgenic maize to landraces in Mexico: An analysis. Agriculture Ecosystems and Environment, doi: 10.1016/ j.agee.2007.05.007 Serratos-Hernández, J. A., Gómez-Olivares, J. L., Salinas-Arreortua, N., Buendía-Rodríguez, E., Islas-Gutiérrez, F. de-Ita A. 2007. “Transgenic proteins in maize in the Soil Conservation area of Federal District, Mexico. Frontiers in Ecology and the Environment”, vol. 5, núm. 5, pp. 247-252. |

|||||||

|

____________________________________________________________

|

|||||||

|

como citar este artículo →

Serratos Hernández, José Antonio. (2009). Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México. Ciencias 92, octubre-marzo, 130-141. [En línea]

|

|||||||

Biotecnología agrícola en el mundo en desarrollo: mitos, riesgos y alternativas

|

PDF →

|

||||||

|

Miguel A. Altieri

|

|||||||

|

Las compañías de biotecnología con frecuencia proclaman

que los organismos genéticamente modificados, en especial las semillas, son un descubrimiento científico importante y necesario para alimentar al mundo y reducir la pobreza en los países en desarrollo. La mayoría de los organismos internacionales de todo el mundo que tienen a su cargo las políticas y la investigación tendientes a incrementar la seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo se adhieren a este punto de vista que descansa en dos premisas críticas. La primera es que el hambre se debe a que existe una brecha entre la producción de alimentos y la densidad de población o su tasa de crecimiento. La segunda es que la ingeniería genética es el único o el mejor camino para incrementar la producción agrícola, y por tanto para solventar las necesidades futuras de alimentos. Un punto de partida para esclarecer estos conceptos erróneos es comprender que no existe relación entre el hambre prevaleciente en un determinado país y su población. Por cada nación densamente poblada y hambrienta, como Bangladesh o Haití, existe una nación hambrienta con poca densidad de población, como Brasil o Indonesia. El mundo produce hoy, como nunca, más alimento por habitante. Existe suficiente alimento disponible para proporcionar casi dos kilos por persona, diariamente: más de un kilo de grano, legumbres y nueces; alrededor de medio kilo de carne, leche y huevos y otro de frutas y verduras.

La producción mundial de granos en 1999 habría sido suficiente para alimentar a una población de ocho mil millones de personas —en el año 2000 el planeta tenía seis mil millones de habitantes— de haber sido equitativamente distribuida o no hubiera sido empleado como alimento para animales. En Estados Unidos, tres de cada 4.5 kilos de grano son para alimento de animales. Algunos países como Brasil, Paraguay, Tailandia e Indonesia dedican miles de hectáreas de tierras agrícolas a la producción de soya y yuca que se exporta a Europa como alimento para ganado. Si se canalizara una tercera parte del grano producido en todo el mundo hacia los pueblos necesitados, instantáneamente cesaría el hambre. La globalización también es un factor de hambre, especialmente cuando los países en desarrollo adoptan políticas de libre comercio (bajando los aranceles y permitiendo el flujo de bienes procedentes de los países industrializados), amparados por instituciones internacionales de crédito. La experiencia de Haití, uno de los países más pobres del mundo, es un claro ejemplo de ello. En 1986, la mayoría del arroz consumido en Haití había sido cultivado en la isla y se importaban sólo 7 000 toneladas. Inmediatamente después de abrir su economía al mundo, empezó a llegar a la isla arroz más barato procedente de Estados Unidos, donde la industria arrocera está subsidiada. En 1996, Haití importaba 196 000 toneladas de arroz extranjero a un costo de 100 millones de dólares al año. La producción arrocera haitiana pasó a un segundo término una vez que la dependencia del arroz extranjero fue total y el costo del arroz subió dejando gran parte de la población pobre al capricho del alza de los precios del grano a nivel mundial. El hambre aumentó. Las causas reales del hambre son la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso al alimento y a la tierra. Hay demasiada gente, demasiado pobre (alrededor de dos mil millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día) para comprar el alimento disponible, a menudo mal distribuido, o que carece de tierra y de recursos para cultivarla. Dado que la verdadera raíz de la causa del hambre es la desigualdad, cualquier método para fomentar la producción de alimentos que la agudice está destinado a fallar en el intento por reducirla. Por el contrario, lo que realmente puede acabar con el hambre son las tecnologías que están a favor de los pobres y que producen efectos positivos en la distribución de la riqueza, los ingresos y los bienes. Afortunadamente, estas tecnologías existen, y se pueden agrupar libremente bajo la disciplina de la agroecología, cuyo potencial ha sido ampliamente demostrado.Además, atacar frontalmente la desigualdad mediante verdaderas reformas agrarias crea la esperanza de aumento en la productividad que sobrepasa el potencial de la biotecnología agrícola. Mientras las propuestas de la industria a menudo pronostican para un futuro 15, 20 o incluso 30% de ganancias mediante la biotecnología, los pequeños agricultores producen hoy de 200 a 1 000% más por unidad de área que los grandes agricultores de todo el mundo. Es crítico comprender que la mayor parte de las innovaciones en la biotecnología agrícola han sido enfocadas más bien a obtener ganancias que a cubrir necesidades. El gran impulso de la industria de la biotecnología genética no es el hacer la agricultura más productiva, sino generar beneficios. Esto se puede ilustrar revisando las principales tecnologías disponibles en el mercado actual, que son los cultivos resistentes a herbicidas como las semillas de soya Roundup Ready de Monsanto, que son tolerantes al herbicida Roundup de Monsanto, y los cultivos Bt (Bacillus thuringiensis) que están genéticamente modificados para producir su propio insecticida. En primera instancia, es claro que la meta es ganar una mayor distribución en el mercado de herbicidas de un producto de su propiedad y, en segunda, se trata de fomentar la venta de semilla, sin tomar en cuenta el riesgo de dañar la utilidad que representa el uso de un producto clave contra las plagas (Bacillus thuringiensis, un insecticida básicamente microbiano) en el cual confían muchos agricultores, incluso los agricultores orgánicos, por ser una importante alternativa a los insecticidas químicos. Estas tecnologías responden a la necesidad de las compañías de biotecnología de intensificar la dependencia de los agricultores a las semillas protegidas por los llamados “derechos de propiedad intelectual” que entran en conflicto directamente con los antiguos derechos de los agricultores para reproducir, distribuir y almacenar semillas. Las corporaciones buscan que los agricultores compren los más recientes insumos y prohiben que compren o vendan semillas. En Estados Unidos, los agricultores que adoptan semillas de soya transgénicas deben firmar un acuerdo con Monsanto; si siembran semilla de soya transgénica al año siguiente, la multa es de casi 3 000 dólares por cada media hectárea y, dependiendo de la superficie, les puede costar sus tierras y su modo de subsistencia. Mediante el control del germoplasma a partir de la semilla que se va a vender y forzando a los agricultores a pagar precios inflados por los paquetes de semilla química, las compañías han tomado la determinación de obtener el mayor rendimiento de su inversión. ¿Aumentan la productividad? En 1997, en siete de doce combinaciones región/cultivo, la diferencia del rendimiento no fue significativa entre los cultivos genéticamente modificados y los no modificados. Cuatro de doce regiones mostraron incrementos importantes (de 13 a 21%) en el rendimiento de los cultivos modificados versus los no modificados (frijol de soya ht en tres regiones y algodón Bt en una región). El algodón ht en una región mostró una importante reducción en el rendimiento (12%) en comparación con sus contrapartes no modificadas.

En 1998 en 12 de 18 combinaciones región/cultivo la producción no fue significativamente diferente entre los cultivos no modificados y los modificados. En cinco combinaciones cultivo región (maíz Bt en dos regiones, maíz ht en una región y algodón Bt en dos regiones) los cultivos modificados mostraron importantes incrementos en la productividad (de 5 a 30%) sobre los no modificados, pero tan sólo bajo la presión del gorgojo del maíz europeo, el cual es esporádico. El algodón ht (glifosato-tolerante) fue el único cultivo genéticamente modificado que mostró un crecimiento poco importante en su productividad en todas las regiones. En 1999, investigadores del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska cultivaron cinco diferentes variedades de semillas de soya Monsanto junto con sus especies emparentadas tradicionales más cercanas y las variedades tradicionales de más alto rendimiento; esto se llevó a cabo en cuatro localidades del estado, tanto en tierras secas como en campos irrigados. Los investigadores encontraron, en promedio, que aun cuando las variedades genéticamente modificadas eran más caras, producían seis por ciento menos que sus parientes más cercanos no modificados genéticamente y 11% menos rendimiento que el más alto de los cultivos tradicionales. Algunos informes procedentes de Argentina muestran los mismos resultados en cuanto a que no ha ocurrido un aumento en la productividad con semillas de soya ht, lo que al parecer presenta una caída en la producción a nivel mundial. ¿Benefician a los agricultores pobres?

La mayoría de las innovaciones tecnológicas disponibles hoy día no toman en cuenta a los campesinos pobres, pues estos agricultores no están en capacidad de costear las semillas protegidas por patentes pertenecientes a las corporaciones de biotecnología. Además, la posibilidad de ampliar la tecnología moderna para proporcionar recursos a los campesinos ha sido limitada históricamente por obstáculos ambientales considerables. Alrededor de 850 millones de personas viven en tierras amenazadas por la desertificación; otros 500 millones de personas residen en tierras muy difíciles de cultivar debido a la pendiente de sus tierras. Además, la mayoría de la vida rural pobre entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio se desarrolla en regiones que serán más vulnerables a los efectos del calentamiento global. En tales medios sería preciso contar con una plétora de tecnologías locales baratas y accesibles para propiciar, en vez de limitar, las opciones de los agricultores, tendencia que inhibe la tecnología controlada por las corporaciones. Muchos investigadores en biotecnología se han comprometido a combatir los problemas asociados a la producción de alimentos en esas zonas marginales mediante el desarrollo de cultivos genéticamente modificados con características consideradas deseables para los pequeños agricultores, tales como un incremento en la competitividad contra las malezas y tolerancia a las sequías. Estos nuevos atributos, sin embargo, no necesariamente serán una panacea. Algunas características tales como la tolerancia a la sequía son poligénicas, lo que quiere decir que están determinadas por la interacción de múltiples genes. En consecuencia, el desarrollo de cultivos con estas características es un complejo proceso que podría tomar por lo menos diez años. Y bajo estas circunstancias, la ingeniería genética no da algo a cambio de nada. Cuando se hace un mal trabajo con múltiples genes para crear una característica deseada, inevitablemente se acaba por sacrificar otras características tales como la productividad. El uso de una planta tolerante a la sequía aumentaría la productividad del cultivo tan sólo en 30 o 40%. Cualquier incremento adicional a la producción tendría que provenir más bien de prácticas ambientales mejoradas (tales como el almacenamiento de agua o aumentando la materia orgánica del suelo para tener una mejor retención de humedad) y no tanto de la manipulación genética de características específicas. Aun cuando la biotecnología contribuya a obtener mayores cosechas, la pobreza no necesariamente declinará. Muchos campesinos de los países en desarrollo no tienen acceso al dinero en efectivo, al crédito, a la asistencia técnica o a los mercados. La llamada Revolución Verde de los años cincuentas y sesentas no llegó a estos agricultores porque el mantener los nuevos cultivos altamente productivos mediante el uso de plaguicidas y fertilizantes era demasiado costoso para los empobrecidos propietarios de tierras. Los datos con que contamos nos demuestran que, tanto en Asia como en América Latina, los agricultores ricos, con tierras más extensas y mejor dotadas, sacaban mayor provecho de la Revolución Verde, mientras que los agricultores de menores recursos solían ganar muy poco. La “Revolución del gen” terminará repitiendo las mismas equivocaciones que su predecesora. Las semillas genéticamente modificadas están controladas por las corporaciones y protegidas por patentes; en consecuencia, son sumamente caras. Dado que muchos países en desarrollo todavía carecen de una estructura institucional y de crédito blando necesario para proporcionar estas nuevas semillas a los agricultores pobres, la biotecnología no hará más que exacerbar la marginalización. Además, los agricultores pobres no encajan en el nicho de mercado de las empresas privadas, que se enfocan a las innovaciones tecnológicas para los sectores agrícolas y comerciales de las naciones industriales y en desarrollo, donde estas corporaciones esperan un enorme rendimiento de su inversión en investigación. El sector privado a menudo ignora importantes cultivos tales como la yuca, que es un producto de primera importancia para 500 millones de personas en todo el mundo. Los pocos campesinos que tengan acceso a la biotecnología se volverán peligrosamente dependientes de la compra anual de semillas genéticamente modificadas. Estos agricultores tendrán que aceptar, por los onerosos acuerdos de propiedad intelectual, no plantar semillas producidas a partir de una cosecha de plantas biogenéticamente manipuladas. Estas estipulaciones son una afrenta a los agricultores tradicionales, quienes durante siglos han obtenido y distribuido semillas como parte de su legado cultural. Algunos científicos y ciertas autoridades competentes sugieren que las grandes inversiones por medio de socios públicos y privados podrían ayudar a los países en desarrollo a adquirir la capacidad local científica e institucional para transformar la biotecnología, a fin de que llene las necesidades y las circunstancias de los pequeños agricultores. Pero una vez más, los derechos intelectuales de las corporaciones sobre los genes y la tecnología de su clonación pueden complicar más aún las cosas. Por ejemplo, en Brasil, el instituto nacional de investigación (embrapa) debe negociar acuerdos de licitación con nueve diferentes compañías antes de que una papaya resistente a los virus, desarrollada por investigadores de la Universidad de Cornell, se pueda otorgar a los campesinos. Biotecnología, agricultura y ambiente